ذكرى ميلاد ابن رشد.. كيف أثر الفكر الرشدي في أوروبا والعالم بأكلمه

لست بصدد سيرة قم تم إدراجها بأكثر من مرة وبأكثر من شكل ادبي مطروح في كافة قراءات وتحقيقات اعمال ابن رشد، ولكن سأشير سريعاً لنقاط مفصلية في السيرة الرشدية تأسس عليها فيما بعد مزاعم وادعاءات ربما من شأنها توضيح السمة العامة لأفكار ابن رشد، وسبب تعامل المفكرين مع اعماله بشئ من الهجوم واحياناً من التأويل في غير محله لمطابقة افكار مسبقة لدى القارئ.

فابن رشد لم يدون سيرة حياته على غرار الفلاسفة او المفكرين السابقين، لذا "نكاد لا نعثر له على حديث عن شئونه الشخصية، ماعدا عبارات سجلها قلمه، بين ثنايا الكتاب او ذاك، اشار في بعضها بقتضاب شديد الي ما سبق ان فعل او ما ينوي فعله في مجال البحث العلمي والكتابة والتأليف[1].

فاي كتابة عن حياة ابن رشد ليست سوى قراءات من خلال اعماله والواقع السياسي والاجتماعي له، وهذا ما يشكل صعوبة ما نسبياً في فهم منشأ الأفكار الرشدية، وربما يكون سبب رئيسي في تعدد القراءت الفلسفية له فيما بعد ذلك، حيث لم يكن هناك مؤرخ يستطيع ذكر اسمه في سجل تاريخي نظراً لأن ابن رشد معاقب بقرار سياسي، واذا ذكر اسمه كتمجيد او وصف حقيقي قد يلقى المؤرخ نفس العقوبة الواقعة على ابن رشد ايضاً، لذا فالسجلات التاريخية في تلك الفترة – وقد نحتاج وقتاً اضافياً لمراجعة هذه النقطة للتحقق منها – لا تذكر شئ عن سيرة حياته.

فعلى سبيل المثال ان جمال الدين القطفي (1172-1248) "أخبار العلماء بأخبار الحكماء" لا يذكر ابن رشد في كتابه، وحاجي خليفة في كتابه "قاموس السير" لا يذكره الا بمناسبة حديثه عن كتاب الغزالي، وابن خلدون يحذف اسمه في كتابه "وفيات الأعيان"، وعبد اللطيف البغدادي الذي زار مصر 1197 يتحدث عن حواراته مع مفكري مصر حول الفلاسفة ولا يذكر ابن رشد، وابن سبعين في القرن الثالث عشر يتناول القضايا التي يتناولها ابن رشد ولا يذكر اسمه، وابن بطوطة يحصي اسماء العلماء ولا يذكره ايضاً![2]، اما عن رأي الفقهاء فحدث ولا حرج، فعلى الرغم من تقلد ابن رشد منصب قاضي القضاة الذي يستلزم بالضرورة الإلمام بالعلوم الشرعية والإسلامية نجد ان الإمام الذهبي يصرح بأن ابن رشد لا يؤخذ منه![3]، والأغرب عدم تناول تاريخ وفاته أيضاً عند ابن كثير![4]

ويرى عباس العقاد ان عدم المنادمة او التحبب الى الأمراء كان له عظيم الأثر في نكبته[5]. ولعل هذا التجاهل العربي الذي ادى في نهاية المطاف لمحاولة تهويد الفكر الرشدي[6] او نسبهِ الي الفكر الوثني[7]!

اما الدراسات الحديثة وإن كانت اكاديمية ولا تنتهج الأسلوب الروائي في قص السيرة الرشدية، فأنها تلقي بعض الملامح التي يجب ان توضع جنباً الي جنب لأعطاء صورة كلية بقدر الإمكان.

أثره في الفكر الأوروبي في العصر الوسيط

ما اثار حفيظة الكنيسة ان اتباع ابن رشد والرشدية قد كثروا وانتشروا بواسطة التيار العقليوالعلماني، مما يشكل خطراً على العقيدة المسيحية وعلى مصالح رجال الدين،فأصدرت الكنيسة في باريس في فترتين متقاربتين (1271-1277) قرارا يدين اهم القضايا الفلسفية التي تتعارض والعقيدة المسيحية.. لكن التيار الرشدي في القرن الثالث عشراستمر في تصاعدهرغم الضربات القاسية، وظل قوياً نافذاً يمثلة ارسطوطاليسيون اقوياء مثل سيجردي برابانت وهرمان الالماني الذي ترجم أهم مؤلفات ابن رشد الي اللاتينية وتأثر به تأثراً بالغاً، كما حدث لمترجمي ابن رشد من يهود الأندلس، امثال موسى بن ميمون وصموئيل بن تيبون، ويهودا بن سليمان الطليطلي وسواهم.. [8]، فعلى الرغم من كذب الإدعاء بألتقاء ابن رشد بموسى بن ميمون او تتلمذه على يده الا انه كان له عميق الأثر بطريق غير مباشر، حيث يذكر بأنه تناول ما ألف ابن رشد عن كتب أرسطوا، فكلاهما استقيا من منبع واحد وهو التيار الارسطي.[9]

ولكن قبل الخوض في سياق التأثير، يجب اولاً توضيح بأن الاندلس في تلك الفترة كانت بمثابة ملتقى للأديان الأبراهيمية الثلاثة، وايضاً كان هناك التقاء ما بين الفكر العربي الأسلامي والفكر الأوروبي بشكل ما، وبالتالي فأن اي ابداع انساني لابد ان يلقي بظلاله على مكونات المجتمع الكائنة به، ولا سيما كان ذلك الفكر متأصل أيضا ومحض نظر في الاتجهات الفلسفية والدينية انذاك. ومن الواضح من قصة ابن رشد وبداية تكليفة من الحاكم انذاك بالترجمة والشرح لارسطوا، يبين ان ابن رشد كان يعرف أرسطوا ويشتغل به قبلاً، ولكنه لم يتخذ مسلك الترجمة الا بعد التكليف به، ومن المضحك ان ذلك التكليف هو ما سبب بأعطاء الحاكم له المال والخلعة السنية نظير معرفته بارسطوا، وايضاً شيوع ذكره بين ابناء عصره من العلماء، الا انه كان ايضاً سبب في محنته حياً وميتاً[10].

وبشئ من التفصيل نبين كيف أثر الفكر الرشدي في الأديان الثلاثة بالترتيب التاريخي لهم، بدء من اليهودية والمسيحية وانتهاء بالفكر الإسلامي.

أولاً تأثيره في الفكر اليهودي:

يعتبر مؤرخي الفلسفة تلك الفترة بمثابة "الجسر" حيث تم تناول اعمال ابن رشد وافكاره من خلال الترجمة العبرية لأعماله، مما انعكس في الفكر اليهودي، ويسجل المؤرخين اعداد كبيرة من المترجمين فليس الأمر مقتصر على مترجم واحد فقط، بما يشير لاهمية ما كتبه ودونه ابن رشد[11]. وأيضاً يشير إلى اهمية تعلم اليهود للغة العربية التي كانت انذاك لغة الحضارة والعلم، التي مكنت بعد ذلك الي نقل التراث العربي الي الثقافة اليهودية. وهناك من يضع عامل اساسي كأحد الاسباب الرئيسية – والمهمة من وجهه نظري – في التقاء الإحساس بالإضطهاد السياسي لدى اليهود، الي خلق نوعاً من التعاطف مع ابن رشد، وايضا خلق نوعاً من رد الفعل ضد تلك السلطات كنوع من الإنتقام الغير معلن.

ولكن تلك الترجمات على الرغم من انها السبب الوحيد لحفظ اعمال ابن رشد حتى الأن الا انها تنطوي على تشوية من جانب المترجمين اليهود – على الرغم من إجادتهم للعربية-، فنجد فيها اضافات لصفحات عديدة في بعض الاحيان منتحلة على ابن رشد مأخوذة من التوراة! وقد شاع اسم فيلسوف قرطبة لدى علماء اليهود كالمفسر الأصيل لأرسطو بل نال من اليهود لقب «روح أرسطو وعقله» الذي أيدته جامعة بادوا ، بعد ذلك رسميٍّا[12].

ولكنها ايضاً لم تقتصر على عصور الترجمة والعصور الوسطى فقط بل تعدته في التأثير في الفكر اليهودي كما عند المستشرق مونك من حيث انه أساس الفلسفة اليهودية والمسيحية الاسكالائية..[13]

ثانياً تأثيره في الفكر المسيحي:

حركة الترجمة للأعمال الرشدية لم تكن للعبرية فقط بل كانت الي اللاتينية ايضاً، حيثما كانت تلك اللغة هي اللغة الرئيسية والعلمية والدينية في الكنيسة بوجه عام، ولذا فأن ابن رشد قد انساب داخلها من خلال اعماله، حيث وجد تلاميذ لمدرسته دون قصد منه، حيث كان المكلفين بتدريس فلسفة ارسطوا أعتمدوا على شروح ابن رشد التي وجدوا فيها تفسيراً دقيقاً وموثوقاً به، غير ان اعتمادهم على المنهج الرشدي جعلهم يخالوا بعض مبادئ العقائد الدينية المسيحية في بعض الاحيان، مما تسبب الي نفور الكثير منهم من الفكر الرشدي حتى وصل الأمر الي تحريمه من الكنيسة عامي 1270و 1272م.

حركة الترجمة للأعمال الرشدية لم تكن للعبرية فقط بل كانت الي اللاتينية ايضاً، حيثما كانت تلك اللغة هي اللغة الرئيسية والعلمية والدينية في الكنيسة بوجه عام، ولذا فأن ابن رشد قد انساب داخلها من خلال اعماله، حيث وجد تلاميذ لمدرسته دون قصد منه، حيث كان المكلفين بتدريس فلسفة ارسطوا أعتمدوا على شروح ابن رشد التي وجدوا فيها تفسيراً دقيقاً وموثوقاً به، غير ان اعتمادهم على المنهج الرشدي جعلهم يخالوا بعض مبادئ العقائد الدينية المسيحية في بعض الاحيان، مما تسبب الي نفور الكثير منهم من الفكر الرشدي حتى وصل الأمر الي تحريمه من الكنيسة عامي 1270و 1272م.

الا ان ذلك لم يمنع اللاهوتيين والفنانين من الإهتمام باعمال ابن رشد، بالشرح او بالنقد او بمحاولة تطوير النظرية بما يتلائم مع العقائد المسيحية، فمنذ القرن الثالث عشر وحتى الأن تستمر الكتابات حول ابن رشد. ففي عام 1311 قدم ادموند لول الي البابا كليمان الخامس ثلاث عرائض يطالب فيها بمحو مؤلفات ابن رشد وتحذير المسيحيين من قرائتها، وفي المقابل اعلن براين هو جان جاندون (1275-1328) بباريس رأيه حول تأييده لإبن رشد في قدم العالم وانعدام الشر واستحالة علم الله الا بذاته وغيرها، وايضاً اعتباره النظريات الرشدية صادقة امام عقلة وكاذبه امام الايمان، مما تسبب في قتله بالحرق!

وهذه الاحداث لم تمنع دانتي على وضع ابن رشد بين الفضلاء في لوحته "الثلاث فلاسفة"، وايضاً وضع رفائييل ابن رشد في مكان بارز في لوجته "مدرسة اثينا"، وامتد تأثيره على جيوفاني بيكو دللا ميراندولا (1463-1494) اذ تعلم العربية حتى يتمكن من قراءة النص العربي لمؤلفات ابن رشد، ومعاصره اجوستينو نيفو (1469-1538) فقد درس الفلسفة في جامعة بادوفا والف عن ابن رشد كتاباً بعنوان" نظرية ابن رشد في العقل الفعال" ونشره تلميذه ماركانتونو زيمارا (1475-1532) وفيه مقارنه بين ارسطوا وابن رشد، اما جاكوبو زابرللا (1533-1589) بجامعة بادوفا فقد نشر مؤلفات عن منطق ارسطوا متأثراً في ذلك بشروح ابن رشد.. [14]

وهذه الاحداث لم تمنع دانتي على وضع ابن رشد بين الفضلاء في لوحته "الثلاث فلاسفة"، وايضاً وضع رفائييل ابن رشد في مكان بارز في لوجته "مدرسة اثينا"، وامتد تأثيره على جيوفاني بيكو دللا ميراندولا (1463-1494) اذ تعلم العربية حتى يتمكن من قراءة النص العربي لمؤلفات ابن رشد، ومعاصره اجوستينو نيفو (1469-1538) فقد درس الفلسفة في جامعة بادوفا والف عن ابن رشد كتاباً بعنوان" نظرية ابن رشد في العقل الفعال" ونشره تلميذه ماركانتونو زيمارا (1475-1532) وفيه مقارنه بين ارسطوا وابن رشد، اما جاكوبو زابرللا (1533-1589) بجامعة بادوفا فقد نشر مؤلفات عن منطق ارسطوا متأثراً في ذلك بشروح ابن رشد.. [14]

وهكذا بالتتابع حتى العصور الحديثة وعصر التنوير نجد اثار ابن رشد في الكتابات اللاهوتية والفلسفية التي مكنت – بلا مبالغة – من تحقيق نتائج في الواقع..

فمن الواضح ان تأثير ابن رشد قد انقسم لثلاث اتجهات، حاول كل منهم استيعاب الفكر الرشدي، الإتجاه الأول عدائي قد هاجم ابن رشد لمساواة العقل بالدين، والاتجاة الثاني حاول الفصل ما بين الفكر الرشدي والفكر الارسطي لبيان الخلط ما بينهما لتدعيم فكرة ان الدين اعلى من العقل، والاتجاة الثالث الذي شايع الفكر الرشدي وتعاداه.. وعلى الرغم من تأثيره في العصر الوسيط الا انه يمكن القول بأن تلك الإتجاهات الثلاثة هي نفسها الإتجاهات الحالية في قراءة ابن رشد المعاصرة، وإن كانت تختلف لأسباب تاريخية وسياسية جديدة طرأت على الساحة الدولية.

- أثره في فكر البرت الكبير:

استطاع البرت الكبير ان يفهم الفكر الأرسطي عن طريق ابن رشد من خلال الترجمات العربية، وحاول ان يتدخل لحل الازمة او للدفاع عن العقيدة، بسبب ازمة نظرية الحقيقتان، تلك النظرية التي لم تكن موجودة في الفكر اليوناني لعدم وجود نص مقدس، فتعتبر تلك النظرية من اهم الإبداعات في الفكر الإسلامي التي تدخلت في الفكر المسيحي، ويجيب البرت عن حل هذه المشكلة عن طريق توضيح الفرق ما بين اللاهوت الطبيعي واللاهوت الإلهي، ليوضح انهم مجالين منفصلين تماماً.

"انه قد مست الحاجة في خلاص الإنسان الي تعليم منزل من الله غير التعاليم الفلسفية التي ينظر فيها بالعقل الإنساني"[15]

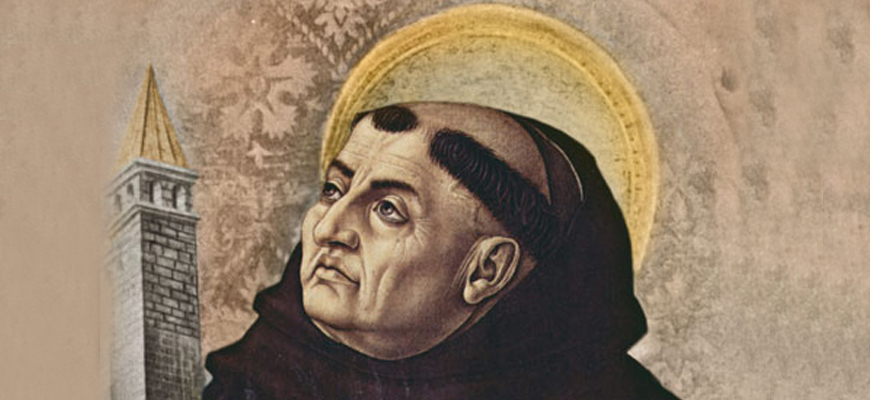

- أثره في فكر توما الإكويني نموذجاً:

كان تأثير ابن رشد كبير في فكر توما الأكويني، ولعل لجوء توما لمحاولة ترجمة اعمال ارسطوا لفض الربط بين ابن رشد وارسطوا، حيث نجده مع ذلك يستخدم منهج ومصطلحات ابن رشد نفسه. اما عن نظرية الحقيقتان فيؤكد ان العلم الإلهي (اللاهوت المقدس) هو الاعلى عن العقل[16]، وان العقل وحده لا يستطيع ادركها من حيث ان "الفلسفة خادمة للاهوت"،[17] اما عن علاقة الفلسفة بالدين فيستخدم توما نفس الفكرة الرشدية على الرغم من هجومه عليه، فالحق لا يضاد الحق عند توما كما عند ابن رشد، واما عن فكره احتمال التعارض فهذا يرجع الي العقل وليس الدين، واذا وجد خلاف فالمشكلة في العقل او منهجه ليس الا، فحقائق الدين تتجاوز العقل ولا تتعارض معه، فعلى الرغم من محاولة توما اتخاذ موقف من ابن رشد الا ان معظم المستشرقين يؤكدون على اتباع توما نفسه للفكر الرشدي.

وليس ذلك قصراً على الفلسفة وحدها بل على التعليم بوجه عام، فهو يرى ان التعليم ليس حكمة بوجه ما، فأي علم يسلم ثبوت مبادئه من غيره ليس حقيقاً[18]، ولا يمكن اعمال العقل بدلاً من النص الديني، فكل ما هو خاص بالعلم الأدنى لا يليق البحث بواسطته في العلم الذي له المقام الأعلى، واما عن فكرة المجاز الرشدية فهي ايضاً لا تليق من حيث التعامل مع النص باعتباره كالشعر الذي هو بذاته ادنى جميع العلوم[19]، فأما التشبيه من النص الديني في النص الديني فمقبول من حيث ان تلك الكلمات هي مخلوقات عليا من الإله، فيجوز الاستعانه بها اليها، وعدم ايراد علوم دنيا الي العلوم العليا.

واما معرفة ذات الله بالعقل فلا سبيل اليها سوى عن طريق الكتاب المقدس، فالعقل لا يدرك الأشياء البسيطة، والإله صوره متناهية البساطة فلا سبيل لمعرفته بالعقل، هكذا قال توما الاكويني تلك الجملة المفارقة التي تنفي قدره العقل على اثبات الإله حيث استخدم عقله على اثبات عدم قدره العقل على اثبات وجود الله بالدليل العقلي[20]!، ويستخدم نفس المنهج الأوغسطيني في مقابل المنهج الرشدي في بيان حصول المعرفة بالإله بالنعمة (بالقلب)، وهي المعرفة الاعلي من المعرفة بالعقل![21]

الخلاصة: يرى توما ان نظرية ابن رشد خطر على العقائد المسيحية من حيث انها تحل محل الدين، وبالتالي يُلعي في الدين ويوضح ان كل ما يتم تعلمه يتم عن طريق العلم الإلهي فهو الأصل، وعند تعارض العقل مع الدين فلا مجال سوى لإتباع الدين، فعلى الرغم من اختلاف الفكر الاوغسطيني عن الاكويني الا انه يحمل دلالة قلبيه كما عند اوغسطين، فيقتبس توما عن امبروسيوس في كتاب الإمان الكاثوليكي "دع الأدلة حيث يبحث عن الإيمان"[22] ومن الكتاب المقدس "انما كتبت هذه لتؤمنوا"..

ثالثاً ابن رشد في الثقافة العربية والإسلامية:

في العنوان الفرعي أثرت ان اكتب الثقافتي العربية والإسلامية للتمييز بينهما، حيث ان ليس كل ما هو إسلامي عربي وليس كل ما هو عربي إسلامي، بل هي علاقة مشتركة ما بين ما يدور وما مكنت منه اللغة في السياق الفكري وما أنشأه الفكر المتأثر بالدين الإسلامي ايضاً، وهذا التباس يقع فيه اغلب الباحثين في الثقافة العربية والإسلامية معاً، بدعوى الربط ما بينهما وادراج اي نبوغ عربي للدين الإسلامي وايضاً فصل كل ما هو جاهلي عن الفكر الإسلامي. اي انها حيلة بدءات بذورها مع البدايات الأولى للإسلام وتم تبنيها داخل الإطار الأيدولوجي الإسلامي كحد للفصل، ولكنها مع ذلك استمرات ومازالت مستمرة، ولا يكفي المجال ههنا في تتبع وتوضيح تلك الفكرة وبإذن الله سيتم تناولها في بحث اخر..

ولكني اثرت ان اذكر بدايتها هنا للتوضيح على ان ما حدث لأبن رشد قد تم للعديد من العلماء والمفكرين في الثقافتي العربية والإسلامية، ولكن الأهتمام هنا بأبن رشد لما يتم من محاولة أخذه للجانب اليهودي حيث ان ما تبقى من اعماله ليست سوى الكتابات اليهودية واللاتينية التي لم تترجم الي العربية من جديد الا في اوقات حديثة نسبياً، لذا فأن ما يحدث هو جريمة سرقة لإبداعات فكرية لنسبها لفئة دينية لإضفاء انجازات وهمية للمجتمع اليهودي، ولا يعني هذا تسفيه ما قام به المترجمين اليهود، بل على العكس فنحن ندين لهم بالفضل – بشكل ما – في الحفاظ على الأرث الرشدي بعد ان تكالب عليه الموحدين لمحاربة الفلسفة ليتبقى بعد ذلك مخطوطات نادرة باللغة العربية لأبن رشد[23].

اما عن قيمة ابن رشد في الثقافة الإسلامية فهي تتمثل في درء الخلاف ما بين الحكمة والشريعة، فالحكمة هنا يعرفها بخاري هي الإصابة بالعقل في غير النبوة، وبالتالي فأن العقل يستطيع الوصول الي الحقيقة أيضاً بلا خلاف مع الدين، وذلك ما جعل احد المستشرقين (ارنست رينان) يعتبر ابن رشد احد المفكرين المجددين، وايضا في نظرية الحقيقة المزدوجة بعض الباحثين يحيل الي تأويل النظرية للعقيدة الباطنية كما في الفكر العقيدة الشيعية او الصوفية، وهو بحد ذاته حمل معنى النظرية على معنى اخر يستحيل مقده عند ابن رشد.

اهم النظريات الرشدية (قدم العالم، وحدة العقل الإنساني والحقيقة المزوجة)

لن نقوم بسرد كافة النظريات الرشدية بل سنتناول بعضاً منها، من الأسباب المؤسسة في الثقافة، والتي استتبعها رد رفعل مغاير لكل منهم.

أولاً قدم العالم:

يعرض ابن رشد في كتابة فصل المقال حول مسألة قدم العالم، وهل هو قديم ام حادث، فيرى انها احدى اهم المشكلات التي ما بين القدماء المتكلمين – حيث انه صرح بأنه لم يضطلع على كتب المعتزلة والأشعرية- الى خلاف في التسمية ما بينهما، حيث اتفق كلاً منهم على ان هناك ثلاث اصناف من الموجودات: الصنف الأول فهو موجود من شئ غيره، اي عن سبب فاعل ومادة، والزمان متقدم عليه وهي ما يطلق عليه المحدثة، الصنف الثاني فهو موجود لم يكن من شئ ولا عن شيء، ولا يتقدمه زمان، وقد اتفقوا على تسميته قديماً وهو في الثقافة الإسلامية الله، اما الصنف الثالث المتوسط فيما بينهما فهو موجود ولم يكن من شئ ولا يتقدمه زمان، ولكنه موجود عن فاعل، والزمان ليس متقدم عليه، فلا الزمان بموجود بغير وجود لجسم او لحركة منشأة بواسطة جسم.

وهم يتقفوا ايضاً في ان المستقبل غير متناه ولكن تكمن المشكلة في الزمن والوجود الماضي، فأفلاطون وقدماء المتكلمين يروا انه متناه، اما ارسطوا فيرى انه غير متناه كالحال في المستقبل، فالمشكلة ان الزمان في الماضي اخذ صفة القديم بما انه متناه وبالتالي تساوى مع الإله في القدم! ومن يروا ان الماضي قديم ولا يوازي الإله في القدم بل انه لاحق عليه نعتوه بالمحدث. والحقيقة ان كل ما هو محدث فاسد بالضرورة وبالتالي فأنه افلاطون واتباعه سموه محدثاً أزلياً. فيتضح ان مذهب ابن رشد لا خلاف فيه في خلق الإله للعالم، وانما يكمن الخلاف في سبق الزمان للعالم او وجودهما معاً[24].

فبتأويل بعض ايات القرآن نجد وجوداً قبل هذا الوجود، وزماناً قبل هذا الزمان، اي الزمان المقترن بالوجود الذي هو عدد دورات الفلك، ذلك يقتضي بظاهره وجوداً قبل الوجود الإنساني، فاما تكفير الغزالي وغيره للفلاسفة بشأن هذا الموضوع كان عبارة عن سؤ فهم لأعتبار وخلط ليس الا..[25]

تلك النظرية التي وجدت صدى في الفلاسفة اللاحقين على ابن رشد، فيرى الغزالي بأن المسأله غير صحيحة في الشريعة، بما استلزمها وجود قديمان، والاحتجاج بالقرآن يثبت وجود اللفظ قبل وجوده كذات وبالتالي فأن كل ما عدا الإله حادث، سواء كان جسم ام عرض، اما توما الأكويني فيرى ان في الرد على الجانب الثالث في ان الزمان قديماً ام حادثاً فيصرح بأنه ثمة مسائل جدلية لا يمكن حلها بالبرهان![26] ولكنه يحاول حلها عقلياً عن طريق فكرة ان الإله خالق السرمدية، فلا يمكن وصف الأدنى بالأعلي، من حيث ان الإله تتدرج به الازمنه في سرمديته، لأنه لا يتغير بالحاضر والماضي والمستقبل[27]، فأنه سابق عليها ولاحق لنهايتها.[28]

الخلاصة تفريق توما عن ابن رشد في مفهوم قدم العالم احدهما نابع من العقل والثاني من التأثر او اتخاذ النص الديني مركزاً للفكر، وبالتالي يتم قياس كل ما هو عقلي بالنص المقدس، ونجد ان ابن رشد يحاول استخدام الألفاظ العلمية من المفهوم الارسطي، ولكن توما يتخذ الألفاظ من النص المقدس لذا نراه يوضح الفروق ما بين ما هو ابدي وما هو سرمدي وما هو أزلي.

"فمن لا يعرف الصنعة لا يعرف المصنوع، ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف الصانع، فقد يجب ان نشرع في الفحص عن الموجودات على الترتيب والنحو الذي استفدناه من صناعة المعرفة بالمقاييس البرهانية"[29]

ثانياً الحقيقة المزدوجة (الحقيقتان)

"ان كان فعل الفلسفة ليس شيئاً اكثر من النظر في الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، اعنى من جهة ما هي مصنوعات، فأن الموجودات انما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها."[30]، هكذا يبتدئ ابن رشد كتابه، في محاولة لتوضيح ان الشرع دعا الي اعتبار الموجودات بالعقل وطلب معرفتها وهو ما لا يختلف عن الفلسفة، ويدلل على رأية بأيات القرآن، وبقصة ابراهيم حيث خصه الله بالنظر الي المخلوقات والكوت قبل النبؤة، واما عن المنطق فيرى انه من الاولي للناظر في شأن المخلوقات ان يفهم الأساليب البرهانية في البحث: وهو ما يستخدمه الفقيه في استنباط الأحكام، واما حكم ابتداعه في الدين الإسلامي فلا يجوز، من حيث كونها آله، نستخدمها لبيان قولهم، فأن ثبت عندنا قبلناه وان لم يثبت نبذناه.

فكما يرى البير نصري فأن ابن رشد قد وضح الاية "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"[31] بأنها تفرق بين فئات الناس، وانواع الخطاب الموجه اليهم، فمنهم من يتقبل البرهان العقلي وغيرها من الخطابات، فالشريعة دعت لأستخدام الفلسفة كطريقة للدعوة إلي الله[32].

واذا كان الفقه مسموح له بأعمال العقل في الأحكام الشرعية فكيف بالأحرى ان يفعل صاحب علم البرهان؟ اما عن التقابل فيما بين العقل والشرع فربما يرجع الي التأويل، فيجب اعتبار الشرع وتصفح سائر اجزائه و البحث في الفاظ الشرع بما يشهد بظاهره بما يستلزم التأؤيل او يقترب منه[33].

"وذلك ان طباع الناس متفاضلة في التصديق: فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان، اذ ليس في طباعه اكثر من ذلك، ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية"[34]

" كان ينظر الى العقل بما هو عقلي، اي الي العقل في ذاته أساساً، لا في ممارسته او انعكاساته الثقافية او الإجتماعية، او فيما يحمله من قيم سلطوية"[35]

أصولية ام علمانية؟

أختلف معظم قارئي ابن رشد في تحديد منهج واحد، نظراً لتأويل كل من المفكرين ابن رشد بحسب مرجعيته كقارئ، مما يستلزم قراءة متأنية حقيقية لنصوص ابن رشد من داخل عصره، وليس من خارجها او تطبيقها على عصر أخر دون عصر ابن رشد.

فالحقيقة ان القراءات الحديثة والمعاصرة لأبن رشد قد اختزلت جزء واحد او اكثر من افكاره في طرح اشكاليات جديدة لا تتعدها، ليس سوى لإعادة النظر في المقصد والمعنى من الناحية الرشدية، او لقرائتها تاريخياً وسياسياً في عصره نفسه. وايضا هناك اتجاه يحاول بقدر الإمكان محاولة تفنيد اي افكار غربية عن الفكر الرشدي وحصره فقط داخل النطاق الإسلامي، كمحاولة لتأصيل الفلسفة الإسلامية وابراز قدرة العقلية الإسلامية على التفكير والتفلسف، وكأنها محاولة لإظهار ما يمكن للإسلام فعله كمحاولة لتمجيد الدين الإسلامي على الدين المسيحي في الحضارة الغربية، وهذا الإتجاه وإن احسن توضيح بعض النقاط في الفكر الرشدي الا انه صاحب نعره قبلية لا تجوز ان تطلق هكذا! فهذا ينطوي على عدم استيعاب لفكرة ان كل الأفكار تستمد من حضارات وثقافات اخرى قد تكون مغايرة تماماً وتتم اعادة تشكيلها في نظاق الفكر او الحضارة الجديدة، فالأفكار الأصيلة في الفكر الرشدي هي أصيلة فعلاً ولكن بذورها من الأفكار اليونانية ونتاج تشكل في داخل الوعي الرشدي ما انضح بها لتكون شكلها كما هو الأن وليس العكس.

وايضاً بسبب تعددات استخدامات الافكار الرشدية وانتقاء احدهما لدى كل قارئ من أول البير الكبير وتوما الأكويني وادموند لول حتى العصور الحديثة كما عند الجابري وعمارة وفرح انطون، ليست سوى عرض او تأويل ما سبب تشويه للنصوص الرشدية قراءتها في خارج سياقها او لمحاولة حملها على افكار مسبقة تختلف مع الان والزمان الرشدي لتلائم الحاضر.

اما في اتجاه آخر على نهج الغزالي في تهافت الفلاسفة، فنجد بعض الأراء حول نفي صفة العقلانية عند ابن رشد وإيضاح بأن المنهج الرشدي ليس سوى عبارة عن محاولة عقلانية للدين على حساب الدين الإسلامي في خدمة النصارى واليهود![36] وربما يكون ذلك تأكيداً لما سبق زعمه بأن ابن رشد يهودي الاصل.[37]

ومن الواضح ان الخلاف ما بين الغزالي وابن رشد ان يتمثل في استخدام العقل دون اي انعكاس للثقافة او الدين، اي بمنهج بحث علمي بحت، وربما هذا ما أدى إلى الألتباس في الفهم لدى الغزالي لتكوين عقلية مضادة للفكر الرشدي، بما تصور بما فيه مهاجمة للدين متمثل في علم العقيدة..

وايضاً هناك أفكار عن ان ابن رشد هو رائد التنوير في اوروبا في العصور الوسطى حتى العصور الحديثة منها، وهذا ليس خاطئ تماماً، فلا ينكر احد ان فكر ابن رشد تعدا معاصرينه بل وحتى نطاقه الجغرافي بشكل واسع، ولكن مجرد اقتصاص جزء من فلسفة ابن رشد وإعطائها عنوان التنوير لايجعلها بالضرورة فلسفة تنويرية، ولا ايضاً بإقتطاع الجزء الأصولي منها يجعله أحد اقطاب الفكر الجهادي، والظني بشكل كبير ان ابن رشد عندما كان يتحدث عن نقطه فأنه يقصد شئ بعينه او قضية بذاتها، حتى وان لم يصرح بذلك، او ربما بسبب دراستة لأثار اليونان حاول التقريب ما بين العلوم القديمة والإسلامية مما انتج هذا الشكل الذي اعتقد انه يحتاج لمراجعه ولكن من أهل اختصاص وليس من أصوليين..

فمن الواضح ان الإلتباس الذي خلقة المفكرين المعاصرين واللاحقين لأبن رشد عن حياته قد طال ايضاً افكاره، فليس كل قارئ مجتزئ خطأ، ولكنه ليس الصواب الأتم!

التأثير المعاصر لأبن رشد

القراءات المعاصرة لأبن رشد لا تنفك عن محاولة لإجتزاء نصوصه او حملها على وجه معين، إما سياسي او اجتماعي او حتى فلسفي، ولكن ذلك الحمل يفرغ الفكرة من مضمونها حيث كونها نظرية تحتاج اولاً و أخيراً للتحليل والنقد قبل الشروع في تجاوزها لأعطائها الجانب العملي، فما تلك المحاولات إلا قراءات فردية وليست مشاريع مكملة او متجاوزة للنص الرشدي.

لنجد ان اتجهات القراءة الرشدية تنقسم إلي اتجاهات ابرزها الجانب الأصولي كمحاولة للتجديد، او محاولة علمانية لمحاولة تجاوز الإطار الثقافي بمعنى تجاوز الموروث او التفوق عليه بما يتلائم مع الواقع المعاش، او إتجاة كمحاولة للتوفيق ما بين الجانب الأصولي والعلماني واستيعاب فكر ابن رشد كمحاولة لإعادة إدراجة من جديد في سجل الفلاسفة المسلمين! تلك هي الإتجاهات الرئيسية القديمة نسبياً في الطرح والحديثة من حيث التناول، على الرغم من اختلافتها في المنهجيات المتبعة، او في تتطويع النص بما يتناسب مع قارئ النص الرشدي للوصول للنتيجة المرجوة منه!

"بل يمكن القول أن هناك مدرسة رشدية مغربية حالية لنشر تراثة وإعادة قراءة فكره على نحو علمي عقلاني وليس بطريقة الخطابة والانشاء."[38]

محمد عمارة:

قراءة ابن رشد من خلال محمد عمارة مجرد قراءة موجهه تجاة قضية بعينها، دون تحليل اراء ابن رشد او نظرياته نفسها، وبالنالي فتأثر الإتجاة الأصولي الذي يشغله عمارة يظهر بوضوح، فأبن رشد عند عمارة هو ذلك المفكر المسلم الذي استمد أفكاره من داخل الإطار الديني اولاً ،حيث يقول: وهو المنهاج الذي لم يبتدعه، وإنما استخلصه من معيار النظر الإسلامي وهو عرض الحكمة، التي هي الأصابة في غير النبوة.. [39]، وليس من اعمال المفكرين اليونان الذين قام هو بترجمه اعمالهم، ليحاول نفي التأثير المجتمعي والمعرفي الذي كان يتسم بالتماذج في تلك الاوقات بين الأفكار اليونانية والإسلامية والأديان الابراهيمية في الأندلس، فمجرد حمل ابن رشد على تيار وحيد فهي قراءة خاطئه لفكر ابن رشد.

وعندما تناوله بالتحليل في بعض القضايا التي أشار في امكانية خطأ ابن رشد في تحليلها قد عزاها إلى قراءات هو يراها خاطئة في فكر ابن رشد من خلال الرشديين اللاتين انفسهم، على الرغم في ذلك الوقت اهتمامهم وحدهم والمسيحيين دون المسلمين انفسهم بأفكار ابن رشد، ليحاول القول بأن ذلك الأهتمام في قراءة ابن رشد هو محاولة لنسب افكار ابن رشد لأوروبا العلمانية دون العرب، حيث يقول: "ولم يكن سوء الظن او الأختلاف في موقع ابن رشد من مذاهب النظر وألوان الفكر ومذاهب التقدم نابعاً من غموض في منهاج فليسوفنا، او نقص في وضوح فكره، بقدر ما كان نابعاً من الهوى حيناً، ومن النظرة الجزئية وحيدة الجانب الى قطاع معزول من فكره عن بقية القطاعات في اغلب الأحايين!"[40]

لتظهر مشكلة جديدة معاصر هي قراءة ابن رشد من خلال قراء ابن رشد من اللاتين والفكر المسيحي واليهودي المتأثر بقوله " وقد جاءت هذه الأحكام مع افتراض حسن النية وسلامة الطوية من ان هؤلاء الباحثين قد انطلقوا للحكم على ابن رشد من دراستهم لتيار الرشديين اللاتين.." [41]، ليحاول التأكيد على ان تلك القراءات قراءات موجهه وناقصة، موجهه بسبب اعتماد كل قارئ على حدا في ثقافته على قراءة النص الرشدي، وفي سياق مغاير للسياق الرشدي؛ الذي هو هنا في نظر عمارة هو السياق العربي الإسلامي، ويحاول تبرير تلك المسأله تلخيصاً بكونها "إقامة قطيعة معرفية مع الإسلام، وذلك بأحلال التنوير الغربي والعلمانية الغربية اللادينية محل الوحي والغيب والشريعة، عزلاً للمساء عن الأرض، وإحلالاً للدين الطبيعي محل الدين السماوي.."! [42]

وكأن تلك القراءات تستهدف الإسلام نفسه من خلال النص الرشدي، وهذا امر ولو كان صحيحاً كان من الاسهل الرد عليه بمنهجية علمية بعيدة كل البعد عن المنهج الخطابي في الإستدلال الذي اتبعه عمارة، فهو قد حول المسألة إلى قسمين: القسم الأول في ان ابن رشد اعتمد على النص في فكره بتأثير ضئيل لا يُذكر ولكنه نابع نفسه من داخل الحقل الديني والإجتماعي الإسلامي. والقسم الثاني في ضحد تلك الأفكار التي تعزو ابن رشد للتيار العلماني من خلال معارضه التيار العلماني للدين وبصفه خاصة الدين الأسلامي!

موضوع القسم الأول (أصولية ابن رشد):

يستزيد عمارة بقوله أن كل من الكتابين "منهاج الأدلة" و"فصل المقال" انما اراد بهم التوفيق ما بين مؤيدي الحكمة المطلقة ومؤيدي الشريعة المطلقة بمخاطبة كل فريق منهم بأسلوبه، حتى يتسنى له التوفيق ما بين الحكمة والشريعة، وهذا إدعاء يحتاج الى تحقيق تاريخي ولو انه منافي الي حد ما للعقل والواقع، حيث ان الكتب لم تكن لعامة الجمهور أنذاك، ولا يمكننا التعرف على الفريقين الموجودان في تلك الفترة في كتب التاريخ لتلك الحقبة التاريخية، ففكرة التوفيق ما بين العقل والنقل هنا كما يعرضها عمارة تحتاج إلى البحث الجاد ولو انها ستثمر من خلال التحليل التاريخي عن فساد تلك الفكرة. [43]

يرى عمارة بأن علم الله بالجزئيات واقع عند ابن رشد من خلال استعانته بالنص الديني، ويدخل في صلب قضية ثانية للتأكيد بأن الحاكمية لله تنطلق من الحاكمية للشريعة أولاً، وهذا نقيض التصور العلماني دون تحديد النطاق، اهو سياسي ام نطاق إجتماعي؟ [44]. ولعل اجابة هذا السؤال في قرائته لأبن رشد من خلال الديني "فالجاحد لمبادئ الشريعة كفر، لا عذر لصاحبه، من الخاصة كان او من الجمهور، وجزاؤه عند ابن رشد القتل.." [45]

فالأشكالية هنا هي محاولة اغتيال الإسلام نفسه في شخص ابن رشد وليس ابن رشد نفسه "فإن هذا التزوير يعود اليوم على يد دعاة التنوير الوضعي والمادي الغربي محاولاً إغتيال إسلامية فلسفة ابن رشد مرة أخرى.."[46]

القسم الثاني (نفي العلمانية عن ابن رشد):

فعلى الرغم من قول عمارة بأن "وهبه وأنطون قد انطلقا من تراث الرشديين اللاتين لا من ابداعات الغزالي وابن رشد."[47] الا ان مجرد مجرد استقاه الفكر العلماني من مراد وهبه وحده وكأنه مؤسس وليس قارئ لتلك الافكار يعتبر إجتزاء، وعدم تناول الموضوع من خلال السياق التاريخي ودراسة ابعاده في الواقع ليس إلا محاولة للتشوية، كمحاولة للدعوة للشريعة بحسب اعتقاد عمارة نفسه، وهو ما يحتاج لتوضيح في مكان آخر. اما عن اعتبار التيار العلماني هو معادِ للدين الإسلامي فهو نموذج قاصر، لمحاولة طرح بديل جديد وهو الإتجاة الإسلامي ولكن بالمعنى الإجتماعي والسياسي[48]. اما رده علي مراد وهبه فأتخذ النقد الطابع الإستنكاري الإستهجاني بدلاً من تحليل ما كتبه، فهو يرى ان وهبه في إغتراب عن التراث الذي يشير اليه في كتبه، وإختزال وهبه التراث الفلسفي الإنساني في احد كتبه بأقل من سطرين![49]

فيرى عمارة بأن فلسفة التنوير الغربي ما هي الا عبارة عن تقديم الفلسفة وهي الثمرة العقلية محل الشريعة الدينية والاستغناء عن الشريعة كمصدر للقانون برده الي أصول فيزيقية وتاريخية![50] لذا "فهم يتوسلون بالتزوير لنبتلع طعم التنوير الغربي الذي يريدون إحلاله محل الخيار الإسلامي في التقدم والنهوض!"[51]، لذلك "فليس من الامانة ولا من الموضوعية "حشره" في إطار التنوير الوضعي والمادي والعلماني."[52]

لذا فمن الطبيعي ان نرى عمارة يحاول نفي المادية والوضعية عن ابن رشد من خلال تعاريف حديثة عن مفهومي العقل والدماغ، من خلال محاولة تفسير العقل بالتعاريف الحديثة وكأن ابن رشد قد أطلع عليها او بأن هذا هو مقصده في نهاية الأمر![53]، ودليله يتلخص في كون ابن رشد يسوق "هذا الموقف الإسلامي المناقض لفلسفة التنوير الوضعية والمادية في نصوص واضحة الدلالة."[54] في قراءة موجهه للنص الرشدي.

"ان الرشدية في الشرق مرت من غير ان يشعر بها أحد.[55]"

مراد وهبة:

قد يعتبر البعض ان مراد وهبه هو النقيض في الرأي عن التيار الأصولي، ولكنه للأسف قد حوُل ابن رشد لتيار أصولي من حيث المعنى الضمني للمرادفه بحسب قراءته. فأن رشد عند وهبه اتخذ من التأسيس العقلي مصدراً لأفكاره، والمرجعيه للعقل بما انها لا تخالف النص، حتى وإن خالفت النص فأن النص قادر بالتأويل على الخضوع لسلطة العقل، ومن هنا يمكن القول بأن مفهوم ابن رشد عن التأويل قد أحدث تأثيراً في بزوغ حركتين فلسفتين في اوروبا، هما الهرمنيوطيقا والتنوير.[56]

ويتفق مع فرح انطون في سبب الخلاف الحاد بين ابن رشد وعلماء الكلام في الأسلام. وهو خلاف مع تعدد زواياه يدور على فكرة محورية هي فكرة "التأويل". والتأويل عند ابن رشد يعني اخراج اللفظ من دلالته الحقيقية الي دلالته المجازية. وازدواجية الدلالة هنا مردودة الي ان النص الديني في رأي ابن رشد ينطوي على معنيان، معنى ظاهري وهو المعنى الحرفي ومعنى باطني وهو المعنى المجازي، فأذا تعارض المعنى الظاهري مع مقتضيات العقل بحثنا عن المعنى الباطني، وهذا معناه "تأويل" المعنى الحرفي. [57]

لذا فأستخدم الرشدية بأوروبا كان من منطلق ان مقاومة البابوية تستلزم سلاحاً فكرياً مضاداً يدعم ظهور الطبقة الثالثة ويبرر العلمانية، فأشار مستشاري فريدريك الثاني عليه بأصدار امر بترجمة مؤلفات ابن رشد لأن فلسفته تستجيب لمناهضة الثيوقراطية كنظام اجتماعي تساندة الكنيسة الرومانية. [58] لذا فالتأصيل العلماني لأنطون يختلف من المنظور التاريخي عند وهبه، فالعلمانية الرشدية موجهه بدعوى سياسية وليست كأصل بذاتها.

اما عن الرفض الذي لاقاه والمحنة التي تعرض لها ابن رشد فقد كانت دعوة من العلماء انفسهم، بيد ان الجماهير في حاجة الي من يحرضها لأنها عاجزة عن قراءة الفلسفة وفهمها. ومن البين عند قراءة مؤلفات ابن رشد ان علماء الكلام هم المحرضون.[59] ولعل ذلك يبرز في الهجوم الذي شنه الغزالي حول ابن رشد حيث حول قراءة ابن رشد للفكر اليوناني إلى فكر رشدي خالص، منطلقاً منه لمهاجمه تلك الأفكار، وحرمانية النظر بها، اما ابن رشد فهو على الضد من الغزالي اذ يرى ان النظر في كتب القدماء واجب بالشرع اذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه.[60]

فرح أنطون:

يختلف مع اقرانه المفكرين في إشكالية واحدة هي صاحبة الأثر الأعمق في فكره، وهي مقارنة الإحتواء للفكر الرشدي ما بين الإسلام والمسيحية، فهو يرى ان الإسلام بمعناه السياسي والإجتماعي لم يكن على وفاق مع الفكر الرشدي، ولكن تلك الأفكار الرشدية كان لها الأثر الأكبر في التأثير داخل الحقل المسيحي، من خلال الترجمات والتي ادت بدورها لفصل الدين عن الدولة، وإخضاع الدولة للحكم العلماني بعيداً عن سلطة الكنيسة، وهو ما كان مغايراً خلال الخلافة الإسلامية. وذلك الرأي الذي دفع لعدة مجادلات فكرية ما بين محمد عبدة وفرح أنطون قد تحولت من سجالات فكرية إلى تشنيع وتكفير بشكل ما بعد وفاة الأستاذ الامام على يد رشيد رضا بعد رئاسته لجريدة المنار!

لذا فيرى انطون ان رفض الأفكار الرشدية كان من منطلق رفض الثقافة الإسلامية للفكر الأرسطي وان ما اتخذ كذريعة لرفض افكاره هي بالأصل محاولة للتشوية عند العامة حتى يتسنى للحاكم وقف الكتابات الرشدية، وحتى يتسنى ايضاً للحساد وقف المد العقلي الذي نادى به ابن رشد.

ويجب التركيز على نقطة اثارها فرح انطون في الأستدلال على محاولة ابن رشد التوضيح بأن كل الأديان حق ولا وجود لفكرة أله خاص بشعب دون غيره، فهذه النقطة انما هي من إستدلال انطون نفسه ولم يدعوا اليها ابن رشد او أشار اليها بأي شكل، وانما هو طرف فقط فكرة التأؤيل، التي انبنى عليها تلك الفكرة عند انطون، وإلا لما استمر هذا العداء ما بين الاديان الإبراهيمية بدلاً من تمازجها حتى الأن! واعتقد ان طرح الموضوع بتلك الطريقة هو من قبيل محاولة من انطون نفسه لجعل الأديان على قِدم المساواة تمهيداً لما سيثيره في كتابه عن طرح الدين جانباً عن السياسة، او إقامة حكومة تتوافق مع كل الأديان وهي بالتالي ستقترب من النموذج الأمثل للحكومة العلمانية.

يرفض انطون إطلاق لقب الفلسفة على علم الكلام حيث ان علم الكلام له قاعدة للإستناد عليها وهي النص، اما الفلسفة فهي البحث بخارج حدود اي نص للعودة للأصل الحقيقي إستناداً على العقل.[61] اما عن كتابه ابن رشد عن الخلود فيرى انه "كان يكتب هناك كرجل مؤمن خاضع لتقاليد ابائه، يكتب بقلبه لا بعقله"[62]، ومجرد تأثره في تلك المسألة لا يعني اطلاق الحكم على كافة ما كتبه ابن رشد في المسائل الأخرى، اي بأعتبار ابن رشد مفكر إسلامي في المطلق.

وفي مسأله اخرى خارج سياق ابن رشد يطرح التأثر الأوروبي انذاك، في ظل تجاهل متعمد لكتابات ابن رشد من خلال الفلاسفة المسيحيين واليهود في الأندلس، حيث لهم الدور الأكبر في حفظ التراث الرشدي، فمن ذلك يظهر ان الفلسفة الرشدية لولا اليهود لأنطفأ نورها في العالم كما انطفاء الأندلس ولم تصل الى الأمم الأوروبية.[63] لذا فالثقافة كأصل للفلسفة في المجتمع تتأثر وتنمو من خلال استجلاب المعارف الأخرى من ثقافات لحضارات اخرى قديمة ومعاصرة، لأستخدامها في إطار جديد، لذا فما قام به ابن رشد من ترجمة بحد ذاته عبارة عن حلقة وصل ما بين الفلسفات اليونانية والإغريقية القديمة لشرحها واستخدام ما يناسب العصر منها لعصره، ولكن للأسف في نظر انطون فأن التأثير الأعمق لم يدخل دائرة الثقافة الإسلامية إلا متاخراً! واعتبار ترجماته كمعيار سياسي تم إطلاقه من قِبل المعاصرين له وحساده والسلطة السياسية هو ما أثر في حركة الترجمة من اليونانية واللاتينية القديمة. لأنه لو اقبل العرب يومئذٍ على مؤلفات اليونان الأدبية إقبالهم على غيرها من مؤلفاتهم لأضافوا خزائن البلاغة اليونانية إلى خزائن البلاغة العربية.[64]

اذا كان مبلغ نهضة الأمم يُقاس بأهتمامها بالمعارف فجدير بنا ان نقول بعدما تقدم بيانه ان نهضة الشرق بعد كبوته لا تزال في طفولية مؤلمة لأنه الى الان لم تتألف دائرة لترجمة نفائس الكتب الأوروبية فضلاً عن إحياء الكتب العربية القديمة.[65]

ختاماً:

فأن تلك نماذج من القراءات المعاصرة في ابن رشد، وليس حصراً، بل هي مجرد نماذج تفتقر لنماذج أخرى جديرة هي ايضاً بالتحليل والنقد والمناقشة، ولكن بسبب الإهتمام الأخير في العصور الحديثة والمعاصرة أدى لكثرة القراءات، وهي في اغلبها قراءات سطحية عن ابن رشد دون التطرق الى القضايا الرئيسية، اهتمام بالقشرة، فكما اشرنا من قبل فأن تلك القراءات كانت اما محاولة لتطويع الفكر الرشدي لخدمة اهدافاً للقارئ نفسه؛ كما العلمانية عند انطوان ووهبه، اما اعتباره أصولياً من خلال التأسيس النصي كما عند عمارة، او بأعتباره من جمرة الفلاسفة المارقين الملحدين كما عند الناشي.. ، والأمثلة تطول إن ذكرنا الفلاسفة اللاتين واليهود والمسيحيين ولكن الموضوع يحتاج لبحث اعمق يتخصص في القاضيا الرشدية لقرائتها من داخل عصر ابن رشد أولاً قبل قرائته من خلال القراءات المعاصرة للنصوص الرشدية.

المصادر

الذهبي، سير أعلام النبلاء، الأمام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (المتوفي 748هـ-1375م)، جـ21، تحقيق: د. بشار عواد معروف و د. محيي هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط1، 1404هـ - 1984م

محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1998، بيروت – لبنان

محمد عمارة، ابن رشد في الغرب والإسلام، دار نهضة مصر، 2004، القاهرة

عبد الباسط الناشي، رفع الرشد عن ابن رشد، الدار التونسية للكتاب، 2012، ط1

خليل شرف الدين، ابن رشد "الشعاع الأخير"، في سبيل موسوعة فلسفية العدد (5)، دار مكتبة الهلال، 1995، مصر

جورج شحاته قنواتي، مؤلفات ابن رشد، مؤسسة هنداوي، 2020

ابن رشد فليسوف الشرق والغرب، المجلد الثاني، إعداد: د.مقداد عرفة منسية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1999، ط1

هنري كوربان، ترجمة: موسى الصدر، تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ اليانابيع حتى وفاة ابن رشد، دار عويدات، بيروت – لبنان، ط2، 1998

مراد وهبة، مفارقة ابن رشد، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط2، 2017

مراد وهبة، مدخل إلى التنوير، دار العالم الثالث، الكتاب الأول، ط1، مصر، 1994

مراد وهبة (محرراً)، حوار حول ابن رشد، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، مصر، 1995

عباس العقاد، ابن رشد، دار المعارف، ط6، مصر

ابن رشد، تهافت التهافت،ت دراسة وتعليق: عادل عبدالمنعم ابو العباس، مكتبة ابن سينا، ط1، 2011

ابن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تقديم وتعليق: د. ألبير نصري نادر، ط2، دار المشرق، بيروت – لبنان

توما الإكويني، الخلاصة اللاهوتية، ترجمة الخوري بولس عواد، جـ1، طبع بالمطبعة الأدبية في بيروت، 1883

فرح أنطون، ابن رشد وفلسفته، مطبوعات جريدة الجامعة، العدد الثاني، الإسكندرية، مصر، 1903

[1] ابن رشد سيرة وفكر، محمد عابد الجابري، ص23

[2] مراد وهبه، مفارقة ابن رشد، ص71، ص72

[3] سير اعلام النبلاء، الذهبي، جـ21 ص 310

[4] البداية والنهاية، ابن كثير، جـ14

[5] عباس العقاد، ابن رشد، ص17

[6] نفسه، ص19

[7] هكذا رأي هنري كوربان، راجع: هنري كوربان، ترجمة: موسى الصدر، تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ اليانابيع حتى وفاة ابن رشد ص364

[8] خليل شرف الدين، ابن رشد "الشعاع الأخير"، ص13-15

[9] جورج شحاته قنواتي، مؤلفات ابن رشد، ص208

[10]" فقد ظلم ابن رشد في اسمه، حيث تحول من ابن رشد الي "افيرواس" وظلم في ابداعه، إذ اختزل الى مجرد شارح لأرطوا، وظلم في معتقده عندما اتهم بالذندقة والكفر وظلم في حريته..، وبكلمه واحدة فقد ظلم ابن رشد حياً وميتاً.." ص216 ابن رشد فليسوف الشرق والغرب، المجلد الثاني، د. عبد الرازاق قسوم

[11] من المترجمين اليهود "موسى بن ميمون، شم طوب بن فلاقيرا، ليفي بن جيرسن، موسى الناربوني، أحرون ابن ايلي، يوسف البوه، ايلي ديلميد يجو.." ابن رشد فليسوف الشرق والغرب، المجلد الثاني، د. عبد الرازاق قسوم، ص222

[12] جورج شحاته قنواتي، مؤلفات ابن رشد، ص209

[13] مراد وهبه، مفارقة ابن رشد، ص73

[14] مراد وهبه، مفارقة ابن رشد، ص58 الى 63

[15] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص11

[16] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص15

[17] يستشهد باقول الرسول في 2 تيمو 3:16 " ان كل كتاب اوحى من الله مفيد للتعليم وللحجاج وللتقويم وللتهذيب بالبر" أنظر: توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص10

[18] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص17

[19] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص32

[20] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص145

[21] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص146

[22] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص20

[23] تاريخ الفلسفة الإسلامية، هنري كوربان، ص261

[24] عباس العقاد، ابن رشد، ص39

[25] ابن رشد، فصل المقال، د. ألبير نصري نادر، ص42

[26] يرى عباس العقاد بأن المشكلة الأساسية في فهم فكرة خلق العالم عند ابن رشد تتلخص في انه لم يفرق ما بين الزمان والأبدية، وهو شئ غريب على قاضي القضاة ان يلتبس عنده مفهوماً لا يقصده ويقصد به غيره. راجع: عباس العقاد، ابن رشد، ص39

[27] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص104

[28] توما الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، جـ1، ص102،103

[29] ابن رشد، فصل المقال، د. ألبير نصري نادر، ص32

[30] ابن رشد، فصل المقال، د. ألبير نصري نادر، ص27

[31] سورة النحل، الاية125

[32]انظر هامش: ابن رشد، فصل المقال، د. ألبير نصري نادر، ص34

[33] من الممكن اعتبار ذلك كمنهج يحاول ان يواري قصور المذهب الإسلامي الظاهري لإبن حزم الأندلسي بشكل ما.

[34] ابن رشد، فصل المقال، د. ألبير نصري نادر، ص34

[35] ابن رشد فليسوف الشرق والغرب، المجلد الثاني، د. عبد الرازاق قسوم، ص220

[36] عبد الباسط الناشي، رفع الرشد عن ابن رشد، ص45

[37] محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر، ص25

- "وربما ذلك ما ادى لبعض الحساد في الطعن في نسبه، وفرض الإقامة الجبرية عليه في قرية أليسانة بجوار قرطبة، حيث كانت مسكناً لليهود خاصة."

[38] د. حسن حنفي، حوار حول ابن رشد، تحرير د مراد وهبه، ص97

اشار د حسن في بحثه عن اسماء من يراهم يتغنون دون إضافة جديد حول ابن رشد، منهم محمود قاسم ومحمد عمارة وأخرون.

[39] د. محمد عمارة، ابن رشد بين الغرب والأسلام، ص7

[40] نفسه، ص6

[41] نفسه ص10

[42] المرجع السابق، ص13

[43] نفسه، ص48

[44] نفسه، ص19

[45] نفسه، ص32

[46] نفسه، ص51

[47] المرجع السابق، ص42

[48] نفسه، ص53

[49] نفسه، ص42-43

[50] نفسه، ص27

[51] نفسه، ص51

[52] نفسه، ص26

[53] نفسه، ص29

[54] نفسه، ص31

[55] د.مراد وهبه، مدخل إلى التنوير، ص142، نقلاً عن: HernyCorbin,Histoire de la Philosophie Islamique Gallimard,p7

[56] نفسه، ص138

[57] نفسه، ص151

[58] د. مراد وهبه، مدخل إلى التنوير، ص132

[59] د. مراد وهبه، مدخل إلى التنوير، ص143

[60] نفسه، ص144

[61] نفسه، ص34

[62] نفسه، ص36

[63] نفسه، ص65

[64] نفسه، ص58

[65] نفسه، ص67

.jpg)